TS-680SをSDRの周辺ハードに使うその理由

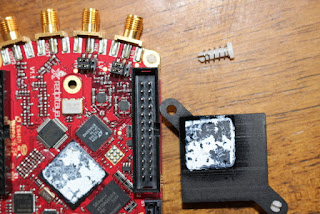

1.はじめに 別のブログ「An alternative Appoach to Realize 100W HF Tranceiver with RedPitaya or TS-680SDR」に1980年代中期に発売された古いケンウッド製の無線機を組み合わせてHF帯100WSDR無線機を作る製作記を発表しています。改造方法はこれを参照して頂ければよいのですが、このような試みに至った背景をここでは説明してみようと思います。 2.最新のSDR機とは 米国では2000年中期からPCを変復調に使ったアマチュア無線機構成の開発が盛んでこれをSDRと呼んでいます。最初はFlex Radio社が有名ですがA/D、D/Aにはプロ用のオーディオサウンドカードを使っていましたが最近はHF帯まで広帯域なA/D、D/Aが開発されたのでこれを使ったDUC/DDU方式に移行しています。例えばTAPRが開発したHermesが有名です。その後第4世代携帯基地局用が普及によってこのDUC/DDU用のICは大変安くなりました。例えば小生が所有しているRedPitayaは2x2のトランシーバーで3万円台までになっています。 方式にはそれぞれの長所短所がありますが、DUC/DDU方式の特徴の一つとしてPC以外の外付けの装置が極端に少なくなってきます。外付けとして必要な装置とは送信系としては必要な電力例えば100Wを得るためのリニアアンプとその不要高調波を除去するLPFであり受信系は受信帯域外の干渉波を除去するプリセレクターです。それでもこの外付け装置は新たに色々開発されておりTAPRの開発した装置でもPenelope、Pennylane、Apollo、Alex、PennyWhistle等々とても覚えられないほどの数のボードがありそれぞれのインターフェースが開発されています。逆に言うとこれだけの装置を購入する費用がかかると言うことです。大したユーザー数もいないので安定した供給もままならず価格もなかなかのものです。多分この辺が普及の足かせになっていると考えたのでしょう、ANANはHermesのボードに専用の外付けの装置を一体化して例えばANAN-100Dとして発売してそれなりに成功しているようですがそれでも価格は3、489ドルでなかなかの高級機の値段です。このあたりがマスマーケットを前提にした保守的な...